儀式用品

GISHIKI

丸和商業では末永くお使い頂ける、各種儀式用品を取り扱っています。

習わし・風習は各地域で受け継がれ、時代を反映し移り変わってきました。

それまでは儀式の贈答の品物を和紙で包み、水引を掛け、台にのせて差し出されていたものが、

江戸時代元禄ごろに立派な覆い裂を掛けるようになり、裏を付けた現在の袱紗と同じよう成形になりました。

今日でもこのような作法は受け継がれており、

結納の時はもとより、結婚祝い・内祝い・出産祝い・新築祝いなどあらゆる慶事に使われています。

ふろしき・ふくさ・広蓋は結納の儀式において、西日本では必需品です。また、お祝いを渡す際にも使われ重宝します。

結納ふろしき

-

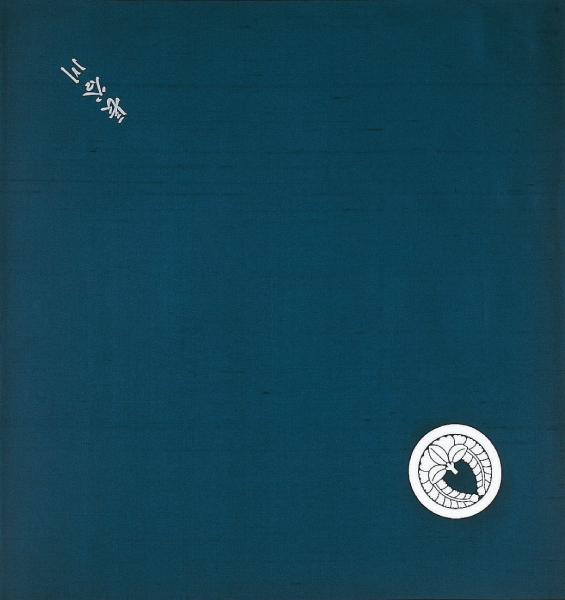

白山紬家紋ふろしき

白山紬(はくさんつむぎ)は、糸の節がそのまま表情になって趣をかもし出しています。 結納の時や結婚のお祝いを持参する時など、広蓋に袱紗乗せて、それを包む風呂敷として用いられます。 家紋と名前を入れます。

1枚で誂えもできます。

-

唐草・家紋(寿)ふろしき

結納の時、結納飾りを箱に入れ家紋入りや唐草・桐唐草柄の風呂敷で包んで運びます。 一つの柄ではサイズの種類が最も多く、二四巾(90cm)から七巾(230cm)の6サイズがあります。

広蓋・万寿盆・切手盆

漆塗りの儀礼盆にのせてお贈りするのは、日本の美しいしきたりです。

- 広蓋(ひろぶた)

結納時や正式な贈り物をする時に目録などを載せるのに使います。一般的には家紋入りを使います。 - 万寿盆(まんじゅぼん)

花嫁用の内祝いや出産祝いのお返しをお渡しする時に使います。 - 切手盆(きってぼん)

祝儀盆とも言います。金封を贈る時など広く用いられます。

掛ふくさ(かけふくさ)

儀礼的な贈答の時に、贈り物の上に掛ける、絹布で作られた正方形の布を「袱紗(ふくさ)」と言います。

「帛紗」「冨久紗」とも書きます。

結納の時や、お祝いを持参する時、目録を広蓋に載せ、そこに上から袱紗を掛けます。

掛袱紗は袷になっており、一般的には家紋を入れられます。家紋の反対面には織で高砂や鶴亀といった柄を入れることもあります。

袱紗の中には「染の袱紗」「綴織の袱紗」があります。

毛氈(もうせん)

主にお茶席に使用される敷物で、結納では結納品を置く敷物として使用されます。

両端に鳳凰の柄が入ったものが一般的ですが、無地のものも多く使われます。

長寿セット

若々しさと、これからの幸せを願って

長寿祝い(ちゃんちゃんこ(デンチ)・帽子・扇子)セット

長寿のお祝いは、還暦に始まり、年齢と共に呼び名がかわります。

還暦(かんれき)

数え年61歳の呼び方

生まれた年の干支に戻ることから、「本卦還り」とも称されます。

赤い頭巾、甚平、座布団を贈るならわしです。

ふくさ

お祝いや香典をむき出しのまま取り出したりするのは失礼にあたります。お盆に贈り物や金封をのせ、それを布で覆い、先様に差し上げていたものを簡略化された商品が一般的に使われています。

またふくさは引き出物や卒業記念など、日本の心を伝える記念品としても人気です。

金封ふくさ(きんぷうふくさ)

金封による贈答の際の包んで差し出す儀礼様式を簡略化したもので、包み・お盆代わりになります。内ポケットにも入り、携行に便利で近年は主流になっています

ペンテックスの名入れも可能です。名入れ御希望の場合はお問い合わせください。

台付ふくさ(だいつきふくさ)

慶弔時の金封包みとして、包み袱紗と漆盆代りをつとめる塗台板を組み合わせたもの。台は慶事は朱色面、弔事には鼠色面をと両面使い分けられるようになっています。

ペンテックスの名入れも可能です。名入れ御希望の場合はお問い合わせください。